近日,2024年国际基因工程机器设计大赛(iGEM)在法国巴黎落幕。华中农业大学iGEM代表队(HZAU-China)从全球438支参赛队伍中脱颖而出荣获金奖。

其中,代表队队长之一申瑞辰是信息学院生物信息专业的学子。

接下来,让我们继续走进申瑞辰的科研世界,聆听他在科研道路上的故事和感悟……

个人简介

申瑞辰,生物信息学2201班,中共党员。2022-2023学年信息学院党务督察部志愿者;2023-至今,信息学院党务督察部工作人员;生信2402班下班党员。2023年加入HZAU-China团队,2024年担任队长并同时开展分子模拟与水杨酸传感器的实验验证的工作。

获奖经历

2022-2023 学年、2023-2024 学年“三好学生”称号

2023年“MathorCup高校数学建模挑战赛大数据竞赛”本科生三等奖

2024年 “美国大学生数学建模竞赛” Honorable Mention

2024年“华中杯”数学建模挑战赛 三等奖

2024年 “华中农业大学科研英语演讲比赛” 特等奖

2024年 “合成生物学大赛蛋白设计赛” 银奖

2024年 “五分钟科研英语演讲” 国赛二等奖

2024年 “MathorCup数学应用挑战赛” 分区三等奖

2024年 国际遗传工程设计大赛(iGEM)金奖(队长)

新赛制下的挑战与适应

在科研竞技的舞台上,每一次规则的调整都如同风向的转变,既带来了挑战,也孕育着新的机遇。谈及新赛制的挑战,申瑞辰首先提到了对规则变化的适应。熟悉并理解规则是参赛的基础,而近年来iGEM竞赛的部分规则发生了较大调整,这无疑给参赛者带来了新的考验。“首先就是要熟悉规则,这是参赛的第一步,也是至关重要的一步。”申瑞辰强调,“尤其是近些年竞赛的部分规则发生了较大的变化,尽快适应新规则成为了一个比较重要的挑战。”他深知,只有深入了解新规则,才能在比赛中避免不必要的失误,同时发掘出潜在的竞争优势。

基因回路中的探索与突破

在科研的征途中,挑战与突破总是如影随形。在距离wikifreeze不到一个月的紧张时刻,申瑞辰和他的团队经历了一次深刻的挑战与成长。

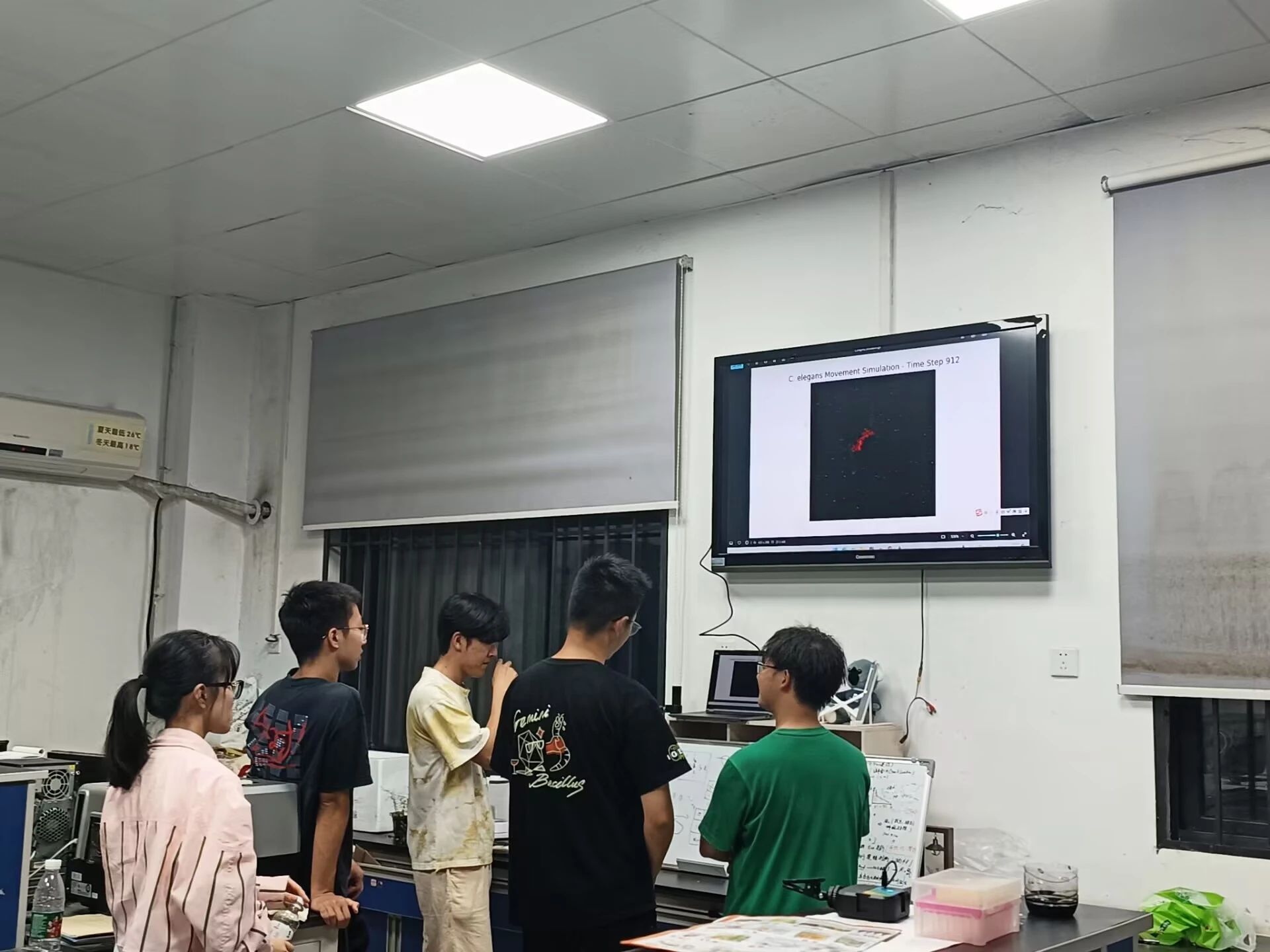

在深入研究了其他队伍的项目后,他们团队灵感闪现,有了一个新的建模思路。他与数模组的同学们迅速集结,用四天的时间完成了思路的整理与模型的初步建立。这个新模型如同一座桥梁,将扩散模型与其他多个模型紧密相连,不仅提升了项目的整体逻辑性和科学性,更为其赋予了深刻的现实意义。

然而,科研的道路并非总是平坦的。在国庆前夕,虽然实验室的每个人在实验上都取得了不错的进展,但申瑞辰在水杨酸传感器的回路构建与表型验证上却遭遇了连续的挫折。连续八九次实验结果都不理想,甚至完全相反,这让他陷入了深深的困惑与迷茫。但是,他并没有放弃,而是决定深入探究问题的根源。

在仔细研究iGEM元件库中的序列后,通过进一步的启动子区域识别和文献查阅,他发现了问题的关键所在——在基因合成时上游缺少了34bp的序列,然后成功地完成了实验。虽然从发现问题到解决问题花费了近两个月的时间,但这段经历却让他深刻体会到了科研的艰辛与不易,更让他明白了坚持与努力的重要性。

文献锚点的定位与挖掘

在项目初期,申瑞辰深知文献调研的重要性,他通过海量文献的阅读与筛选,为项目奠定了坚实的理论基础。他表示:“要拥有多学科合作的能力,需要通过大量文献调研以及采访来了解项目的背景,这既是对前人智慧的致敬,也是为后续创新铺设道路。”团队成员共同跨越学科界限、共同设计基因回路、选择底盘生物,并精心构建建模思路,每一步都凝聚着团队的智慧与汗水。

而谈及阅读文献的习惯与能力,他提到:“iGEM已经走过了20年的辉煌历程,很多创新想法都已被前人实现。但正是在这片看似已被耕耘的土地上,我们才能挖掘出更深层次的宝藏。”无论是针对旧问题提出新方案,还是勇敢迎接新挑战,申瑞辰始终保持着对最新文献的敏锐嗅觉。他每周都会抽出时间浏览最新发表的科研成果,并从中筛选出感兴趣的内容进行深入研读。这种持之以恒的学习态度,不仅拓宽了他的科研视野,更为他的创新之路提供了源源不断的灵感与动力。

在iGEM的这段旅程中,每一步都充满了挑战与惊喜。实验室里,每个人都在为梦想而努力。

回首这两年的iGEM经历,申瑞辰学会了如何在科研的道路上不断探索与突破。每一次的困难与挑战,都是成长的契机。他感谢团队中每一位成员的辛勤付出,感谢指导老师的悉心指导,未来的日子里,他们将继续携手前行,在科研的征途中书写更多的辉煌篇章!