(通讯员|陈钰轩 摄影|侯玲遇、李世雄 审核|苗壮)9月25日下午,2025年第12期“Happy Hour”在一综B113举办。华中科技大学邹逸雄老师分别从“个人介绍““科研历史”与“经验总结”三个方面,为在场同学呈现了一场内容充实、启发思考的学术分享。

缘起多模态,聚焦小样本

邹逸雄老师首先简要介绍了自己的研究方向——多模态大模型在小样本场景下的应用,并分享了选择这一领域的初衷。他提到,多模态融合是人工智能未来发展的重要方向,而小样本学习则具有广泛的实际应用价值,两者的结合既具挑战性,也充满探索的乐趣。

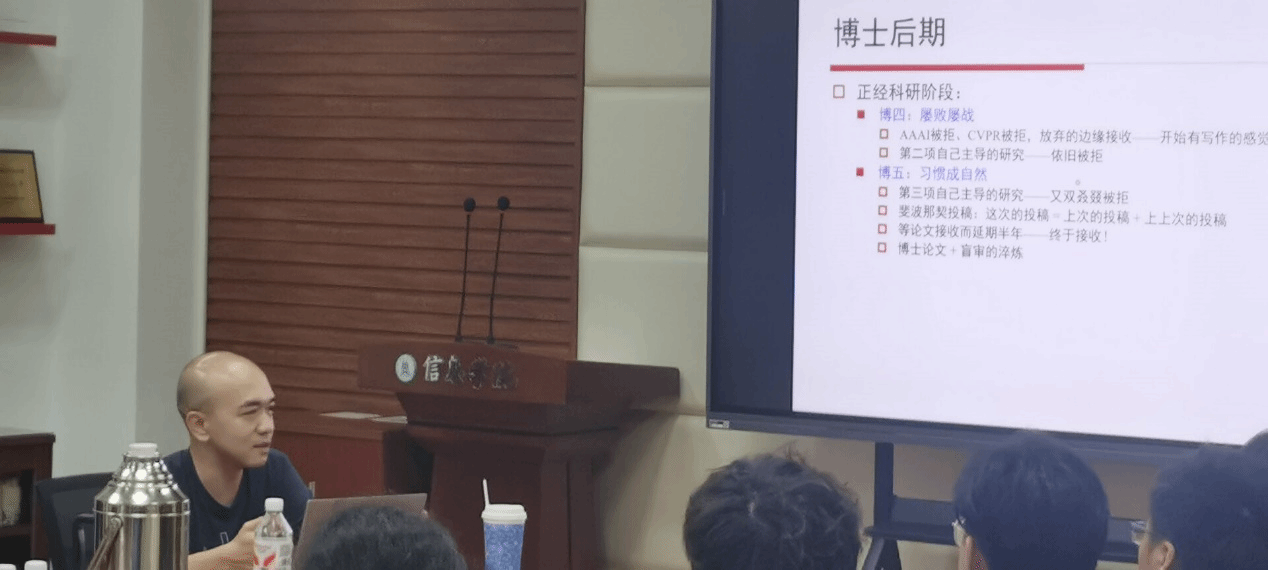

屡败屡战,知耻后勇

在回顾自己的科研历程时,邹老师坦言科研之路并非一帆风顺。他分享了自己在论文投稿中屡次被拒、实验反复失败的挫折经历,以及独自探索时的孤独感。他鼓励同学们尽早进入科研状态,“早入门,早积累,后期才有更大的提升空间”。面对失败,他提出三点心态建议:知耻后勇、奋起直追;屡战屡败,当成自然;把挫折视为科研的常态,保持韧性。

科研有法,学思并重

邹老师进一步总结了科研工作的特殊性:独特性、细节性与未知性,并指出科研生活本质上是孤独的。针对这些特点,他提出一系列实用建议:

· 脚踏实地,学思结合:避免“学而不思”或“思而不学”,要在阅读与思考之间找到平衡;

· 无痛学习,规律作息:科研应契合个人生物钟,保持身心健康;

· 短期监督,量化进度:例如每周统计工作时间和已读论文数量,形成正向反馈;

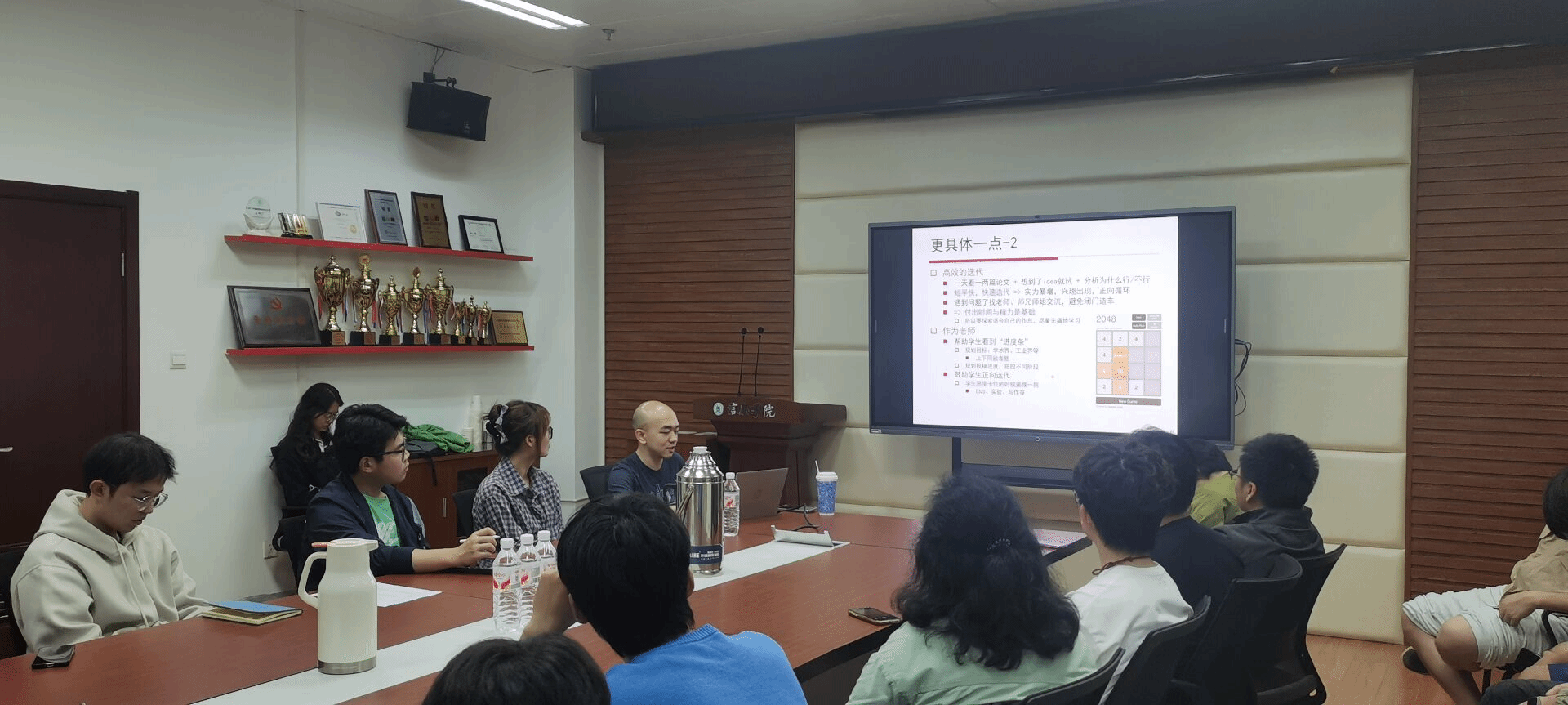

· 高效迭代,开放交流:从小问题入手,逐步深入,避免闭门造车;

· 做有启发的工作:写论文时要自问“这篇文章会被记住吗?”,追求有影响力、能留得下来的成果。

在论文写作方面,邹老师还具体拆分为准备阶段、写作前阶段和写作时阶段,分别给出了操作建议,帮助同学们系统掌握从构思到成文的完整流程。

讲座结束后,同学们踊跃提问,邹老师一一耐心解答,现场气氛热烈。

本期“Happy Hour”活动不仅为同学们提供了宝贵的科研方法与心态指导,也进一步营造了信息学院开放、互助、积极的学术氛围。学院将持续推进此类师生交流平台的建设,助力研究生们在科研道路上稳步前行,勇敢探索属于自己的学术之光。