(通讯员|王召鑫、王茜乐 摄影|陈子昂、安嘉冉 编辑|苗壮 审核|沈婧芳、苗壮)2025年7月14日至17日,华中农业大学信息学院“茶脉千年·豫韵流芳”社会实践团队,赴河南信阳开展为期四天的“农博士强国行”暑期社会实践。华中农业大学信息学院副院长沈婧芳教授、辅导员苗壮老师担任团队指导老师,团队由5名研究生组成。围绕“产业调研+科技开发+非遗传承”三位一体的实践目标,以科技赋能与文化融合为切入点,探寻信阳毛尖产业升级新路径,推动学科技术与传统茶产业的深度融合。

团队成员合影 陈子昂

科创共话,探寻“茶+科技”融合未来

7月14日,团队成员赴往大别山实验室,围绕“信阳茶产业科技赋能”主题与专家团队展开了一场调研座谈会。在会议上,大别山实验室副主任郭桂义教授详细介绍了大别山实验室情况、实验室主要研究的方向,双方针对茶产业相关话题、人工智能案例展开探讨。团队成员了解到,当前科技赋能仍存在一些问题。其一,信阳毛尖生长在高山上,采摘机器人难以落地。其二,缺少足质足量的数据集训练产量预测、病虫害识别的模型。大别山实验室常务副主任袁红雨教授在交流中表示,茶产业的发展不仅需要传统技艺的坚守,更需要新兴技术的融入,双方将在后续开展更多科技协作。

实践团队成员与大别山实验室专家团队展开交流研讨 安嘉冉

走进茶城,沉浸式感知茶商“冷暖”

同日,团队成员下沉一线,走访信阳国际茶城开展实地调研,与茶商深入交流。团队采访到“茗大茶叶”的老板,团队成员了解到信阳毛尖只有春茶,即在清明到五一期间采摘,其余皆为淡季,加上商品推广困难,茶叶销售受阻。尽管当前信阳毛尖拥有丰富的品牌资源,但在市场营销、数字化转型方面仍有较大发展空间。

实践团队成员与茶商面对面交流 安嘉冉

走进文新:探秘原产地,了解产业多元发展

7月15日,团队来到文新茶村,实地参观了自动化茶叶加工车间,这里囊括了从采摘、萎凋、揉捻到成品包装的全流程。文新公司负责人介绍,整个加工车间仅需六个人就可以完成全部的生产工作。当前,文新企业通过茶叶衍生品(如毛尖饮料、毛尖冰淇淋、毛尖奶茶)打造品牌年轻化路径,积极拓展茶文化的传播边界。实践团队围绕“茶+文创”“茶+新零售”等话题展开小组讨论,并利用AI大模型辅助设计品牌logo,探讨茶叶产品的跨界发展模式的未来。

文新茶村负责人带领实践团队成员参观生产加工车间 安嘉冉

实践团队成员与文新茶村负责人交流 安嘉冉

登高访匠,触摸高山毛尖的“匠心温度”

7月16日,团队前往五百米高山上的老寨山茶园,拜访老寨山负责人李守权。李守权介绍,老寨山拥有多株百年古茶树,信奉“匠心制茶、以质立本”的理念,传承传统制茶工艺,用心做好茶。李守权带领团队成员参观信阳毛尖茶制作技艺传承基地,当场演示了茶叶的炒茶流程。同时,带领团队成员参观了高山茶园,成员们了解到,李守权在采茶期间聘用周边居民摘茶叶,带动了周边五十多户贫困户的经济发展,切实发挥了茶产业在扶贫攻坚中的重要作用,彰显了产业发展的社会责任。

非遗传承人为实践团队成员演示炒茶 陈子昂

非遗传承人为实践团队成员讲解企业发展 安嘉冉

非遗传承人带领实践团队成员参观高山茶园 陈子昂

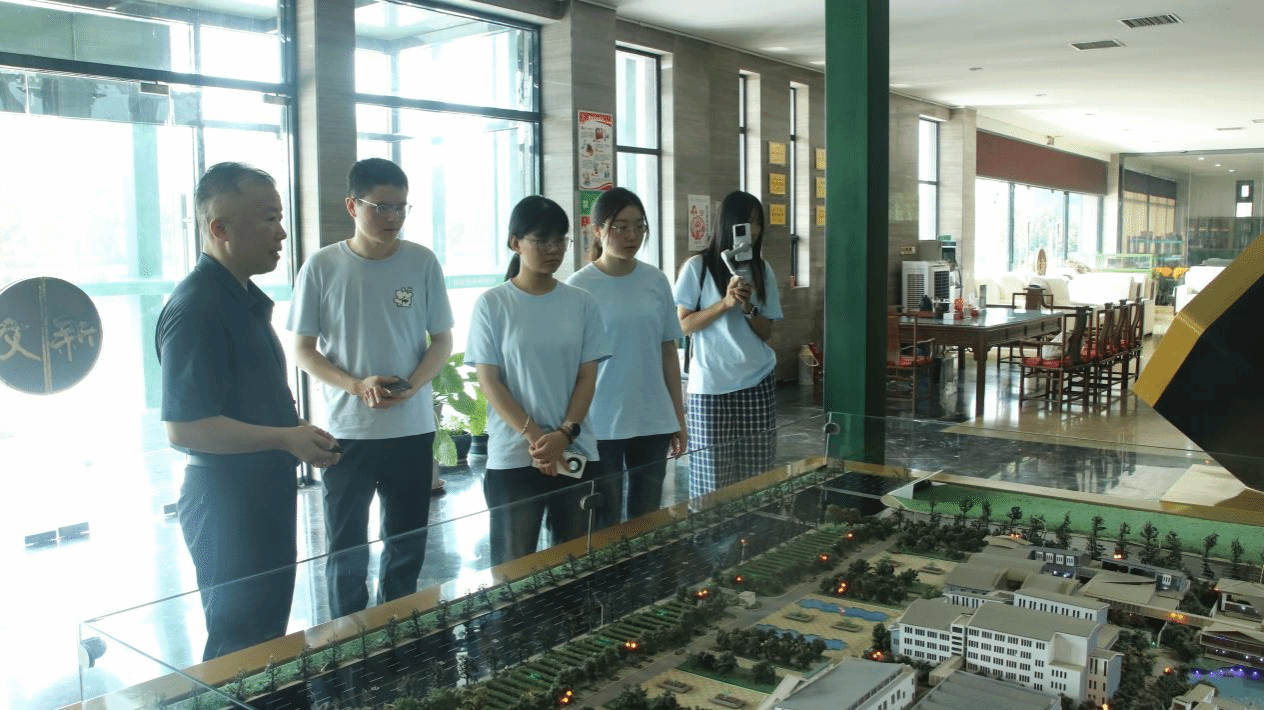

走进科技园:探讨科技应用,谋划茶产业未来

7月17日,在文新科技园负责人的带领下,成员们了解了文新公司 “一心向党,一叶富民” 的企业文化,并参观了加工产房、仪器分析室等加工场所。实践团队与相关负责人交流了 AI 技术、图像识别等技术在茶叶分级、茶叶病虫害上的应用可能性,深入了解茶叶生产加工中的痛点难点。此外,还讨论了文新茶叶公司对于电商的看法与策略、将茶叶、茶文化推送给年轻人的方式,为茶产业的数字化、年轻化发展出谋划策。

实践团队成员与文新企业交流 陈子昂

实践团队成员参观文新科技园 陈子昂

本次社会实践活动,实践团队不仅深入了解了信阳茶产业从生产、加工到销售的完整链条,也感受到科技赋能乡村产业的无限可能。通过“走出去、沉下去、连起来”的调研模式,团队不断挖掘乡村产业发展痛点,探索AI与传统产业结合的有效路径,为推动乡村振兴与地方经济高质量发展注入青春智慧。

本团队将基于本次实践调研成果,撰写高质量产业调研报告,开发辅助茶叶分级与病害检测模型,利用AI辅助文化宣传,探索“科技助农、文化传茶、数智强村”的可行模式,真正让青春在乡土中国的广阔舞台上挺膺担当、绽放光彩。